(来源:团结报)

转自:团结报

□ 贾德灿 伍定明

在近代中国风云激荡的岁月中,张澜不仅以民主先驱的姿态镌刻于史册之中,更以深沉的文化自觉,成为川蜀文脉的守护者。从征集学术成果到抢救革命文献,从力推县志修撰到擘画新文化建设,张澜以务实举措为乱世中的巴蜀文化撑起一片晴空,其远见卓识至今仍具深刻启示。

现存成都市档案馆的档案显示,1918年春,时任四川省省长的张澜发布第19号训令,令全省各校收集学术汇件,为川蜀教育革新播下火种。在训令中,张澜引述教育部咨文要义,直指当时教育界“私家心得难公之于众,学术成果流传不广”的弊端,提出广集各科教材、教授方案、实习成绩、学生笔记等各类文献,无论已印未印,均由教育部择要汇刊,让僻壤之士亦能得见学界精华。这份训令看似行政指令,实则饱含对学术传承的敬畏——在兴学伊始的年代,张澜深知,唯有汇聚众智、共享成果,才能让教育革新落地生根,为巴蜀培养真正的济世人才。

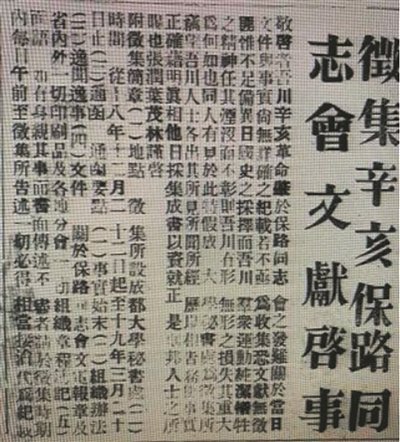

十余年后,张澜对文化传承的坚守愈发坚定。1929年冬,时任成都大学校长的他与叶茂林在《国民公报》连续刊登《征集辛亥保路同志会文献启事》,为抢救川蜀革命记忆奔走呼号。启事开篇即言:“敬启者,吾川辛亥革命肇于保路同志会之发难,关于当日文件与事实,尚无详确之纪载。若不亟为收集,恐文献无征,匪惟不足备异日国史之采择;而吾川群众运动纯洁牺牲之精神,任其湮没而不彰,则吾川有形无形之损失其重大为何如也。”字里行间,满是对历史责任的担当。他们特设征集所于成都大学秘书处,广邀川人贡献所见所闻、所藏文献,涵盖事实始末、组织章程、文电报章乃至逸文逸事,甚至为亲历者提供面述记录的便利。这份执着,让一段关乎四川近代命运的珍贵历史得以留存。

这份对文化传承的赤诚,更浸润在张澜对地方县志修撰的深切关切中。据1932年5月16日《成都快报》报道,民国十七、十八年间(1928—1929年),南充县修撰县志因主事者多属外行,材料疏漏、质量低劣,遭县人非议,直指其“枉费公帑”。素来关注乡邦文化的张澜痛心不已,他深知县志乃地方文化之根脉,若敷衍了事,不仅贻笑大方,更难以为后世留存信史。彼时已辞去成都大学校长的张澜,虽一心想推动县志改修,却受制于经费难题——此前修志已在田赋上附加款项,民众再难承受额外负担;私人捐募又因地方凋敝而束手无策。当得知内政部已通令各县成立文献征集委员会(1932年国民政府已启动文献保护相关举措)后,张澜立刻抓住契机,向县中教育界人士建议顺势设立该机构,借助其力量完备修志材料,省去采访开支,为改修工作扫清障碍。其建议迅速得到教育界响应,一度无人问津的文献征集委员会很快筹备成立,为南充县志的重修奠定了坚实基础。

如果说文献抢救是对历史的敬畏,那么擘画新文化建设则是对未来的担当。1934年1月30日《川报》报道,张澜在谈及四川新文化建设时,提出了一套兼具理想与务实的构想。他直言,大学作为人才渊薮,需充足经费保障,否则“因陋就简,实难收兴学育才之效”;同时强调专科学校的重要性,认为农业、工商、艺术等实用技术人才的培养,对建设四川新文化而言,“其重要恐比大学尤巨”。他更关注基础教育根基,提出整顿高中教育与大学教育同等重要,建议至少创办五所省立高中,既让中学毕业生有升学之地,也为高等教育输送优质生源。这番论述跳出单纯的教育规划,直指文化建设的核心——以教育筑基,以人才赋能,让川蜀文化在传承中革新、在革新中发展。

从学术汇件的征集到革命文献的抢救,从县志修撰的推动到新文化建设的擘画,张澜的文化实践始终贯穿着“守正创新”的理念。在战乱频仍、民生凋敝的年代,张澜以行政之力护文献之存,以远见卓识谋文化之兴,用点滴行动践行了传统知识分子“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学”的家国担当。

>>>查看更多:股市要闻